介護人材の人手不足がやばい|介護の業界の人手不足の理由と対策を徹底解説

介護業界は未曾有の人手不足に直面しています。今後さらに労働人口が減少している現状とニーズの急増という2つの波が押し寄せ、ますます深刻化していくことが明確です。少子高齢化の日本を襲う人材難に立ち向かうために、その理由と外国人労働者活用での対策を徹底解説します。

目次

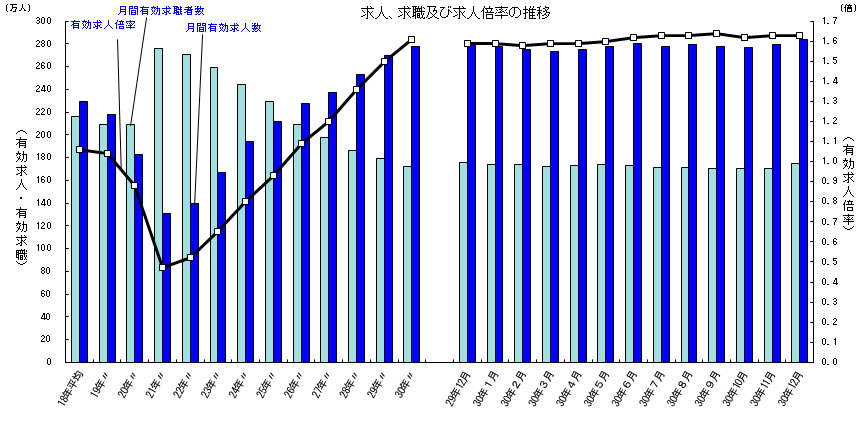

労働人口減少による有効求人倍率の上昇

歴史的水準まで上がる有効求人倍率

いつの間にか人手不足を感じたり、採用がしにくくなったと感じたりしていませんか?

日本では介護業界だけでなく、すべての業界・職種において人材採用が困難になってきており、人手不足に陥っています。

人事担当者の共通の悩みは、「離職が多い」「採用が難しい」「採用に経費がかかりすぎる」です。

採用の難しさを測る「有効求人倍率」はすでに歴史的水準まで上昇しています。

その理由は労働人口の減少

なぜこんなにも有効求人倍率が上昇するのでしょうか?

一番の原因は、労働人口(生産年齢人口)が年々減少しているからです。

平成30年12月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.63倍となり、新規求人倍率(季節調整値)は2.41倍です。

これは全ての業界が人手不足になることを意味しています。

そして、この人手不足は今後さらに深刻化していきます。

なぜなら、今後ずっと、毎年労働人口(生産年齢人口)は減少していくからです。

介護業界に対するニーズの増加

高齢化により要介護者が増える

そして介護業界はさらに深刻な影響を受け、人手不足が加速します。

なぜなら、ニーズがどんどん増加するからです。

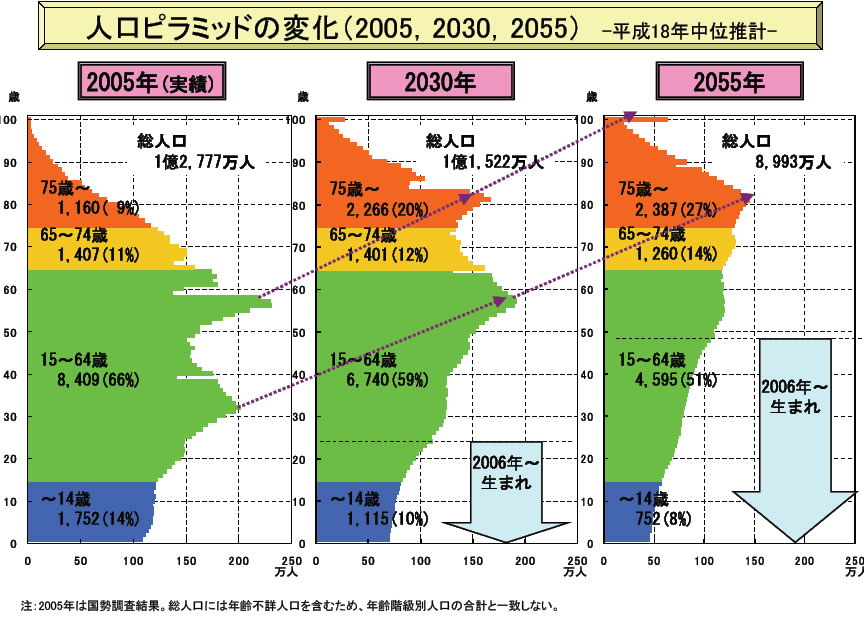

このように今後老齢人口は増加の一途をたどります。

そうすると要介護者が増えます。

75歳以上の人口は、2005年には1,160万人でしたが、2030年には2,260万人とほぼ倍増します。

そして2055年には2,387万人になります。

高齢化の原因としては医療技術等の進歩のほか、生活環境や食生活の改善などによる平均寿命の延伸や、少子化の進行による若年人口の減少が挙げられます。

このように日本では少子高齢化が進むことで総人口が減少し、生産性の低下と労働力人口も減少します。

つまり、高齢化により介護業界はニーズがどんどん増加する一方、増加するニーズに対して人材の確保が追い付かず、人手不足へと繋がっていくのです。

少子化により高齢者を支える人手が足りない

少子化とは、出生率が低下し子供の数が減少することを表しています。

日本では1942年出生数269万人、合計特殊出生率4.32が過去最高ですが 、2020年には出生数84万832人、合計特殊出生率1.34と過去最低を記録しています。

このような少子化が起こる原因として、未婚化・晩婚化・晩産化、女性のライフスタイルの変化、経済的負担などが挙げられます。時代が進むにつれ結婚出産に対する意識の変化がみられ、必ずしもしなくてはならないという考えではなく、選択の一つとして捉える方が増え、また結婚していても子どもを持たず、夫婦二人で楽しむという選択をする方もたくさんいらっしゃいます。

そして女性のライフスタイルの変化により、働く女性が増えたことで初婚年齢や出産年齢が高くなる現象(晩婚化・晩産化)が生じています。

このように女性の社会進出が進む一方、子育て支援の体制が不十分であり、仕事と育児の両立への不安感が深まり、出産育児という選択肢が制限されているということも晩婚化晩産化が進む原因となっています。

また全体的な所得減少や出産育児により仕事から離れ失う所得が大きいことなどによる経済的不安も原因のひとつとして挙げられます。

これらの理由から少子化は進み、高齢者を介護する人手も確実に減少してしまいます。

子が親を介護するスタイルからの変化

以前は、自分の子供や専業主婦である嫁が、高齢になった親を家庭内で介護するというのが一般的なスタイルでした。

しかし、少子化や女性の社会進出などによるライフスタイルの変化により、子が親と同じ空間で共にできる時間が減り、子が親を介護するスタイルに無理が生じるようになりました。

そのような背景から介護保険制度が始まり、介護が必要な人に対して国から費用が給付されるようになりました。

その結果、施設利用者は状況に応じて様々な民間サービスを選べるようになったことで、介護業界に対してニーズがより高いものとなり、労働者の人手不足が加速しています。

今後も加速する介護の人手不足

労働者減少とニーズ急増で介護職不足が加速

人口減少、国内空洞化などの理由により、国内のほとんどの産業においてマーケットが縮小し、深刻な人材難は大きな問題となってまいりました。

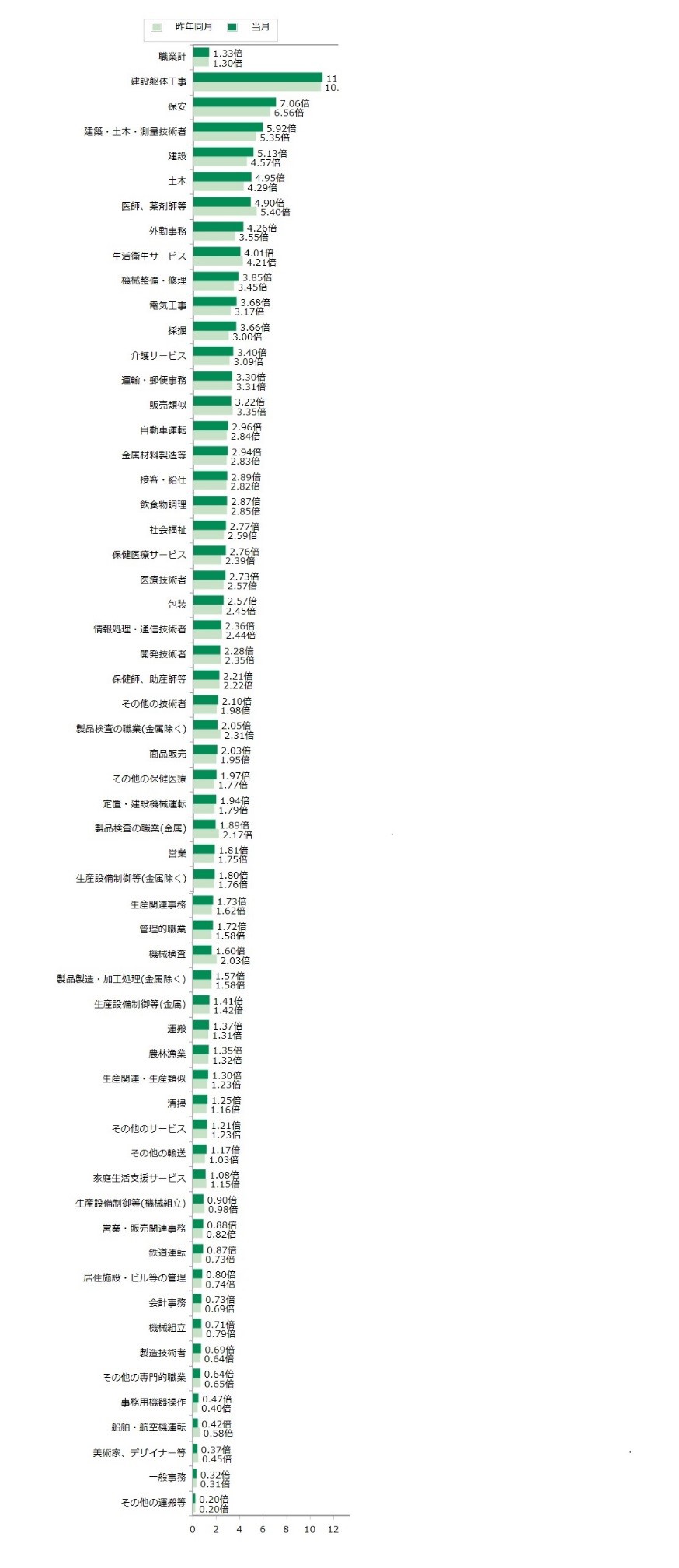

労働人口(生産年齢人口)の減少による有効求人倍率の上昇は全産業に人手不足をもたらしていますが、介護業界にはもう一つ「ニーズの急増」という大きな問題があり、この2つの強烈なダブルパンチを受けて、今後劇的なスピードで人手不足がさらに深刻化していきます。

人手不足に直面する介護事業所の現状

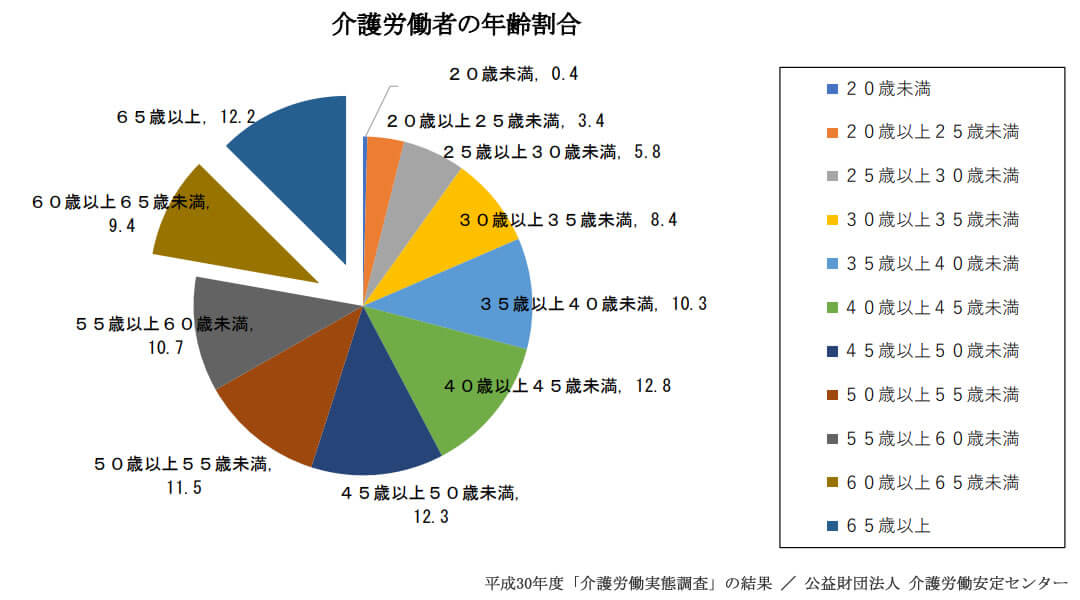

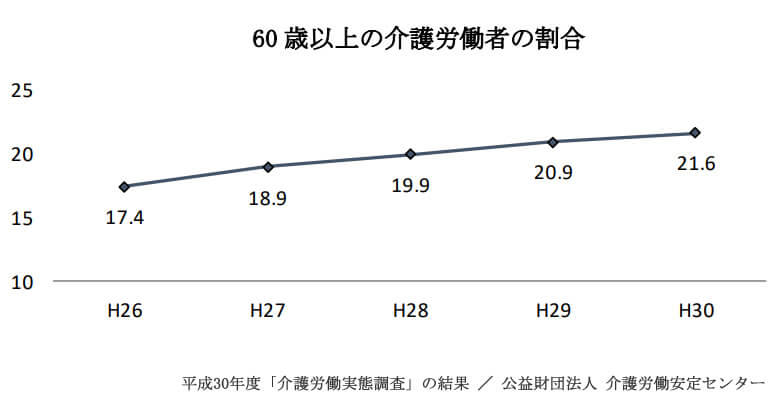

①介護労働者の21.6%が60歳以上

平成30年度の調査では、全介護労働者のうち60歳以上が占める割合が21.6%となりました。

65歳以上の割合も12.2%と1割を超え、平成26年度の調査から4年間で、60歳以上の介護労働者の割合は年々増加の一途をたどっている現状です。

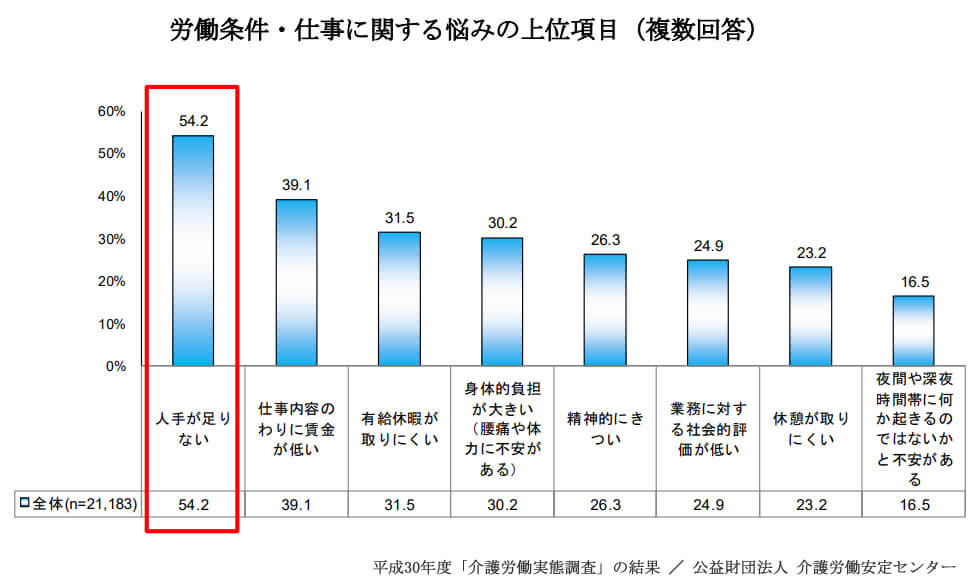

②介護労働者の悩みの上位は「人手が足りない」

労働条件・仕事の負担に関する悩みについての調査によると、54.2%と半数以上の介護労働者が「人手が足りない」ということを悩みにもっています。

また、人手が足りないことが影響していると考えられる悩みとして、「有給休暇が取りにくい」「休憩が取りにくい」なども多くを占めています。

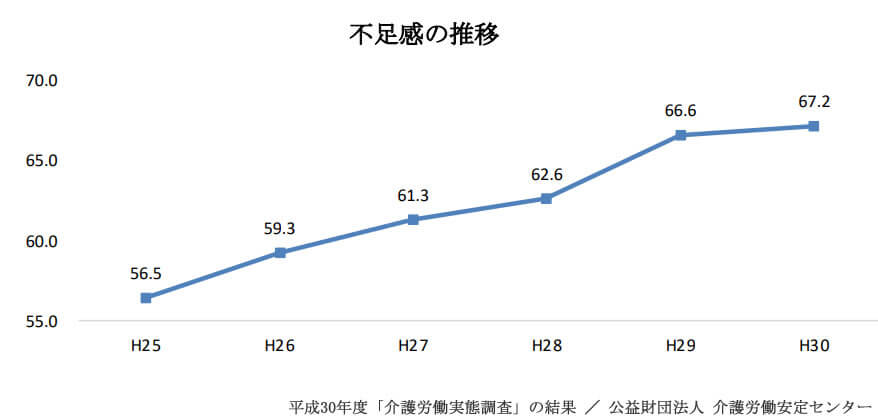

③介護施設の67.2%が人材不足を感じている

平成30年度に介護施設の従業員の過不足を調査した結果、67.2%の事業所が人材不足を感じていることが分かりました。これは平成25年度の調査から、10%以上増加しており、5年連続で不足感が増加しています。

また、不足している理由としては「採用が困難である」が89.1%で、同業他社との人材獲得が激しいということが採用困難の原因の半数以上を占めています。

介護職に対するネガティブイメージ

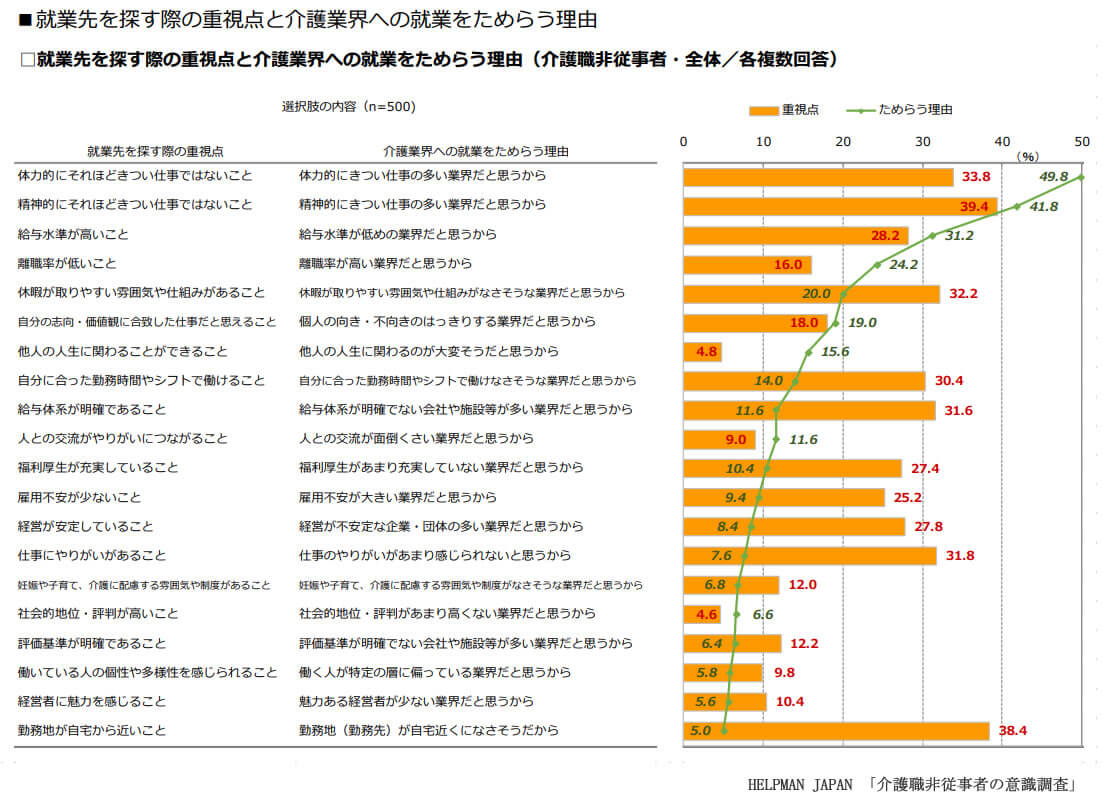

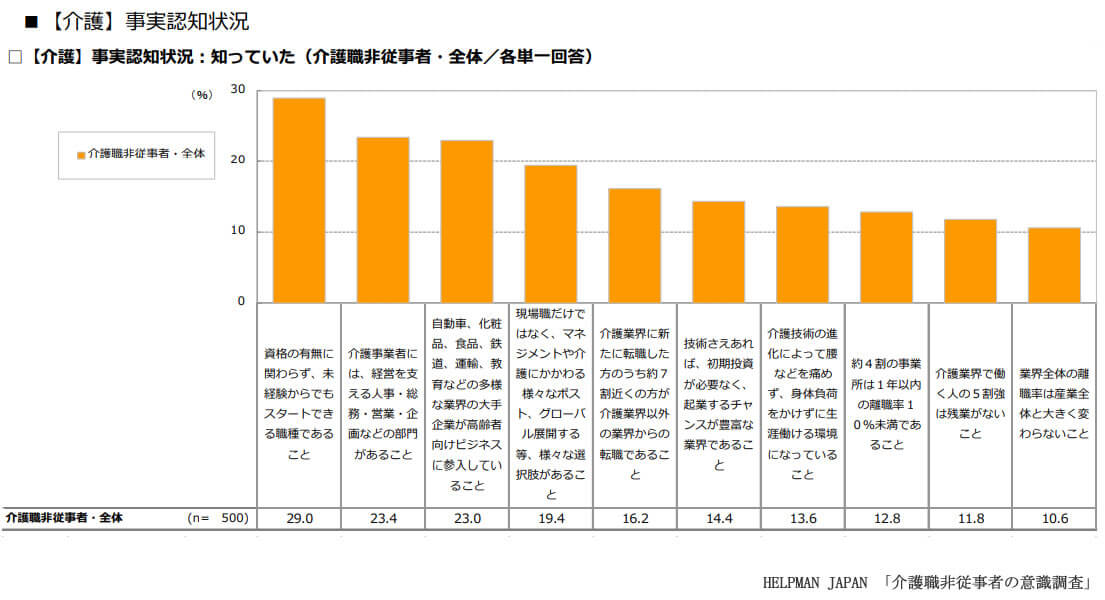

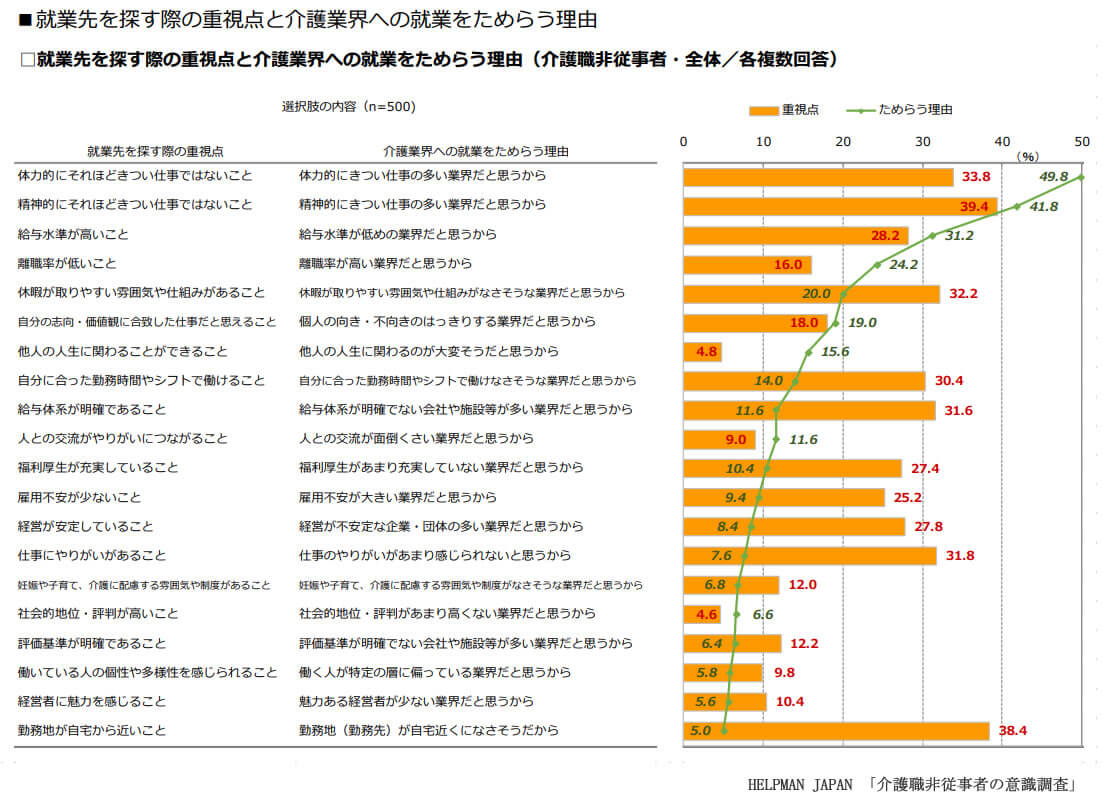

(株)リクルートキャリアが行う、介護サービス業の就業人口を増やすためのプロジェクト「HELPMAN JAPAN」において、介護業界で働いていない500人を対象とした意識調査が実施されました。

その調査結果によると、介護業界での就労をためらう理由として「体力的・精神的にきつい仕事が多い」や「離職率が高い業界」などを挙げる人が多く、介護職に対してネガティブなイメージを抱いていることがわかりました。

一方、介護業界の実状についての認知調査では、「業界全体の離職率は産業全体と大きく変わらないこと」「約4割の事業所は1年以内の離職率が10%未満であること」などの実態への認知が極めて低く、また「技術の進化によって腰などを痛めず、身体負荷をかけずに生涯働ける環境になっていること」についてもほとんど認知されていないことがわかります。

このことから、全体的に介護業界の実状についての認知が低く、実態とは異なるイメージを抱いている人が多くいるということになります。つまり、介護業界での就業をためらう理由にあるネガティブなイメージに繋がってしまうのです。

2025年問題で前例のない人材不足に

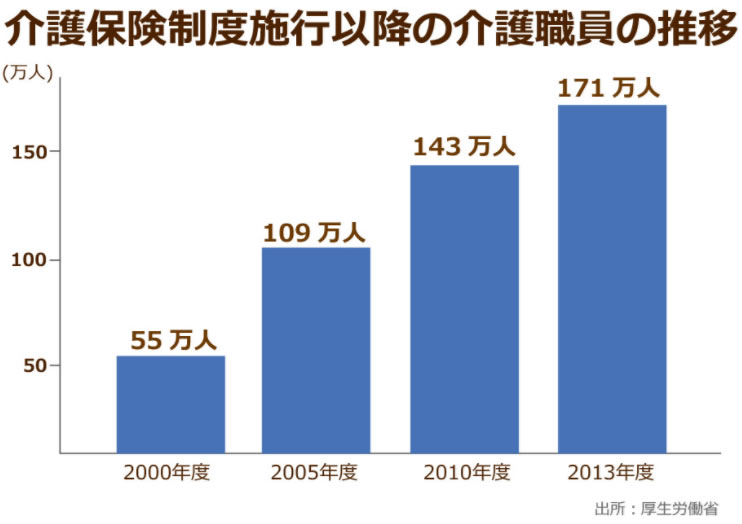

介護保険制度がスタートした2000年、介護職の数は55万人でした。

それが5年後には倍増、10年後には3倍となりました。

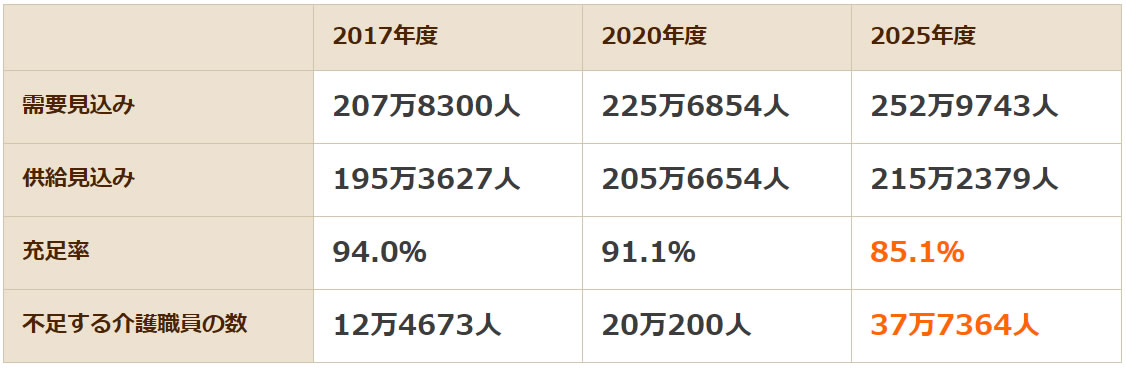

2021年に厚生労働省が発表した介護職員の必要数では、2023年は約233万人(約22万人不足)、2025年は約243万人(約32万人不足)、2040年は約280万人(約69万人不足)必要とされています。

介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

広がりを見せる外国人雇用で人材不足対策

政府が外国人を受け入れる環境を整備

政府は介護業界の人材不足対策として、特別に外国人労働者を優先的に許可する規制緩和を続けてきました。

EPA、在留資格「介護」の創設、そして技能実習への介護職種追加・・・

そして、ついに2019年4月からは新しい在留資格「特定技能」を介護業界に許可しました。

【介護】技能実習と特定技能1号の違いーメリット・デメリット

介護職種の技能実習と特定技能1号において制度の違いとメリットとデメリットを徹底解説。両者の特徴を比較しながら、ケース別でどちらの在留資格を選ぶのがよいかや、おすすめなどをご案内いたします。これから外国人の雇用を検討している事業者様は必見の内容です。

外国人労働者の受け入れ状況

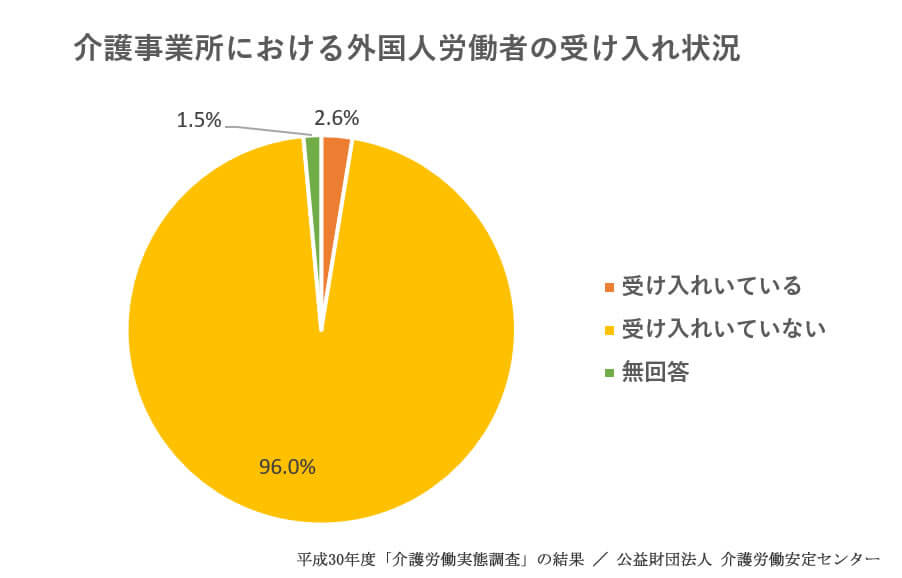

平成30年度の調査によると、調査に回答した約9000の事業所において、外国人労働者を受け入れている事業所は全体の2.6%とまだ少数であることがわかりました。

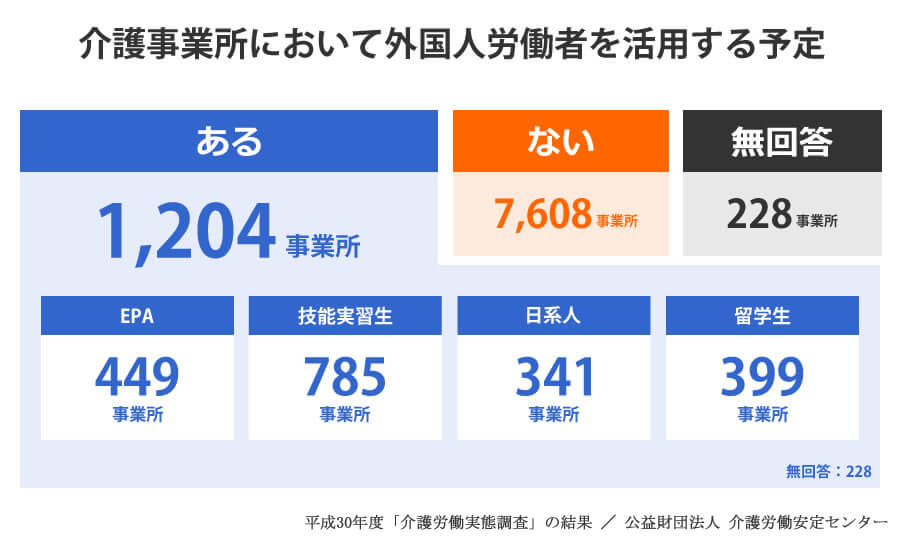

一方で、今後外国人労働者を活用する予定がある事業所は、全体の13.3%ですので外国人労働者に対する関心は高まっています。

中でも、外国人労働者を活用する予定があると回答した事業所の半数以上は、「技能実習生」での受け入れを予定していると回答しています。(※調査対象期間は平成30年10月であり「特定技能」は創設前のため含まない)

外国人労働者に対する印象の違い

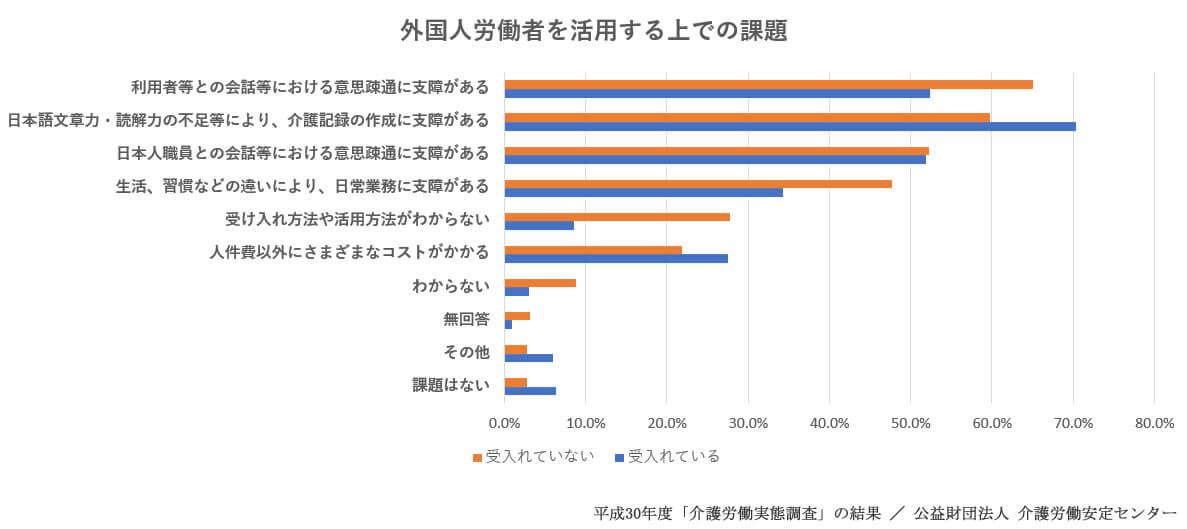

外国人労働者を受け入れている事業所は全体の2.6%と少数ですが、外国人労働者を活用する上での課題については、受け入れていない事業所よりも受け入れている事業所のほうが、支障が少ないと感じている傾向にあります。

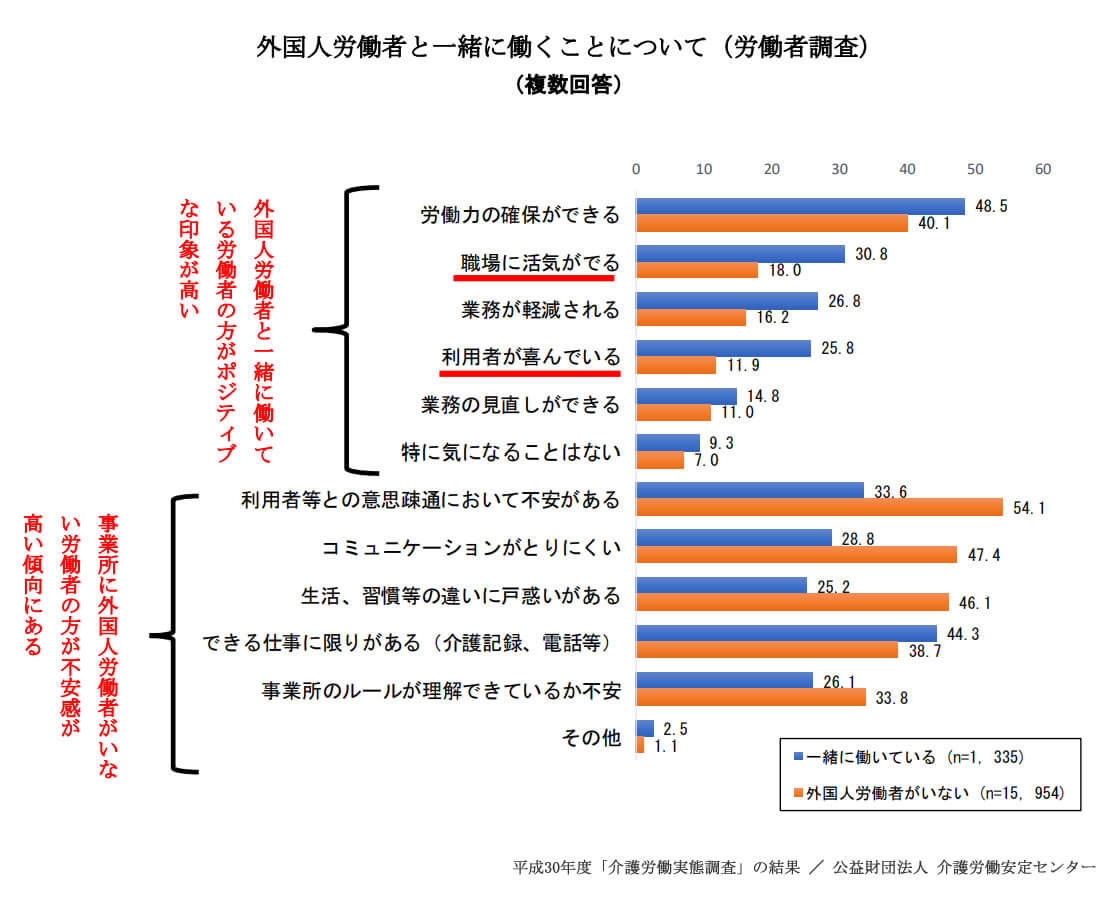

また、介護労働者においても、外国人労働者と一緒に働いていない人より、一緒に働いている人の方が、不安感が少なく外国人労働者に対してポジティブな印象を持っています。

特に、外国人労働者と一緒に働いている人は「職場に活気が出る」「利用者が喜んでいる」といった面で、一緒に働いていない人と比べて約2倍の割合の人がよい印象を感じているようです。

各介護事業所での人材不足に対する対策

人手不足なのにどうしたらいいのかわからない介護施設様も多いのではないでしょうか。すでに大きな影響を及ぼしている人材不足に対していったい何ができるのでしょうか。 今現在働いているスタッフの離職率を下げるため、そしてこれから介護士とし働きたいと思う方がひとりでも多く増えるように、 まずは労働環境の改善を行う必要があります。上記で説明した通り労働環境の悪化は離職率の上昇を促している大きな要因であります。 労働環境の改善方法

- ・全体のミーティングを増やすことでひとりひとりが発言でき、スタッフ同士がコミュニケーションをとりながら情報交換ができる場を作る

- ・スキルアップをはかるため勉強会や研修を開催しモチベーションをあげる

- ・ICTによる業務代替も有効な方法となります。これは業務を効率化するだけではなくサービスの質の向上や利用者の満足度にもつながるため有効な方法のひとつとなります。

- ・国が積極的に進めている外国人労働者雇用の制度もあります。

介護業界の外国人採用方法|採用手法から助成金制度まで詳しく解説!

介護業界での外国人材の採用の方法と制度、介護業界の人手不足の背景と原因、外国人の採用方法の種類、ポイント、手法についてと採用時に企業が利用したい助成金制度・助成金の種類について解説します。

さらに現在政府は介護士の人材確保を目的とし、介護職員処遇改善加算制度を導入しています。 給与が安いといったイメージを持つ方は多いですが、実際は年々介護士の平均給与が少しずつ上がっています。 ネガティブなイメージを払拭するために応募の際に積極的にアピールしていくことも重要です。

深刻化する介護業界の人手不足についてまとめ

未曾有の人材難が日本全体を襲います。

そして介護業界はさらに巨大な人手不足の波が遅い、さらにその波は2055年まで年々大きくなっていきます。

少子高齢化は進み続け、2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となるため約55万人の介護人材の確保が必要といわれています。

介護職員が良い環境で労働できる、また要介護者が適切な介護サービスを受けることができるようにそれぞれの介護事業所が目的に合わせた方法で人材確保をできるように検討していきましょう。

介護事業者においては、今後外国人雇用が必須となっていくと予想されます。

無料でご提供しております

関連記事

技能実習生はどの職種で受け入れ可能か|受け入れ職種一覧【2022年最新】

2022年1月24日現在、77職種135作業が技能実習3号移行可能職種となっています。この記事では外国人技能実習生の職種一覧をご紹介。また、必須作業等の条件や3号移行対象職種にはどの…

技能実習 2021年01月08日

外国人材採用の基本的なルールと採用までの流れ

外国人を採用する際の基本的なルールと流れをご紹介。就労可能な在留資格や雇用する手順、外国人採用は技能実習・特定技能をオススメする理由を受け入れ企業視点から解説しました。

ビザ・在留資格 2019年11月18日

外国人の年末調整の必要書類・注意点|扶養控除はどうなる?

外国人が雇用主に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、その外国人は全員年末調整の該当者となります。外国人雇用の年末調整における必要性・制度の条件・書類・扶養…

必要書類・手続き 2022年04月01日

技能実習でのポスト・ベトナムはミャンマーしかありえない理由は?

技能実習生のポスト・ベトナムは?日本で働く人材としてミャンマー人が適している理由や、失踪トラブルを防ぐ仕組み、また今後の外国人材活用の動向など、リフト株式会社より弊社最高顧問 北中 彰 が取材を受けました内容をご紹介いたします。

ミャンマー 2020年02月03日